Decolonizzare la violenza per comprendere la resistenza palestinese

di Camilla Donzelli

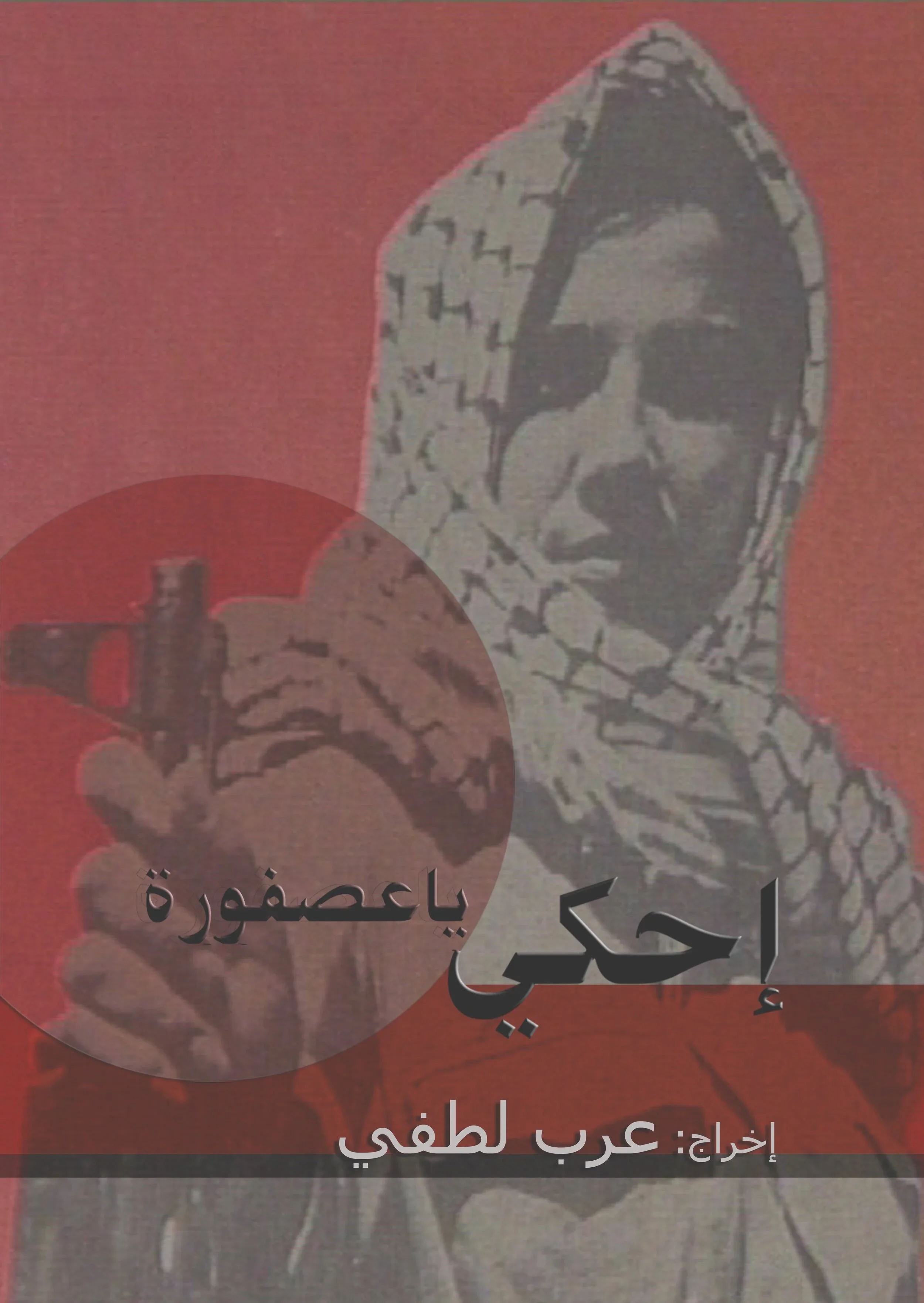

Nel 1993, la regista Arab Loutfi intervista per oltre 35 ore sette donne che nell’arco di quasi trent’anni hanno giocato un ruolo fondamentale nella resistenza palestinese. Nel 2007, da quelle interviste nasce “Tell Your Tale, Little Bird”, un documentario prezioso che restituisce voce e memoria alle donne palestinesi coinvolte nella lotta armata. Tra loro c’è Leila Khaled, figura di spicco del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina e famosa per aver partecipato a due dirottamenti aerei nel 1969 e nel 1970.

“A volte ci sono cose che fanno ridere”, riflette Khaled. “Si definiscono terroristi coloro che lottano per i propri diritti, mentre uno Stato organizza azioni di terrore contro un’intera nazione e non lo chiamiamo terrorismo, lo chiamiamo autodifesa. Si è cominciato a scegliere cosa è terrorismo e cosa non lo è. Se prendiamo l'Europa come esempio, tutti hanno impugnato le armi contro i nazisti. È storia, la loro storia. Perché quella è resistenza e la nostra non lo è?”

Resistenze ineguali

Rosario Bentivegna fu un partigiano attivo nei Gruppi di Azione Patriottica. È conosciuto principalmente per aver partecipato all’azione di via Rasella, che uccise 33 soldati delle SS e fu il pretesto per la strage delle Fosse Ardeatine. Dopo la fine dell’occupazione, Bentivegna venne sottoposto ad un processo che si concluse con un pronunciamento favorevole. Nel 1957, la Corte di Cassazione etichettò l’operazione di via Rasella come atto di guerra legittimo.

Sul sito web dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, Bentivegna viene definito come un “combattente”, fra “i più valorosi protagonisti della Resistenza”.

All’indomani del 7 ottobre 2023, sempre l’ANPI, tramite un comunicato diffuso dalla Segreteria nazionale, definiva l’attacco di Hamas “folle e irresponsabile”. Pur riconoscendo l’esistenza di un’occupazione, il testo auspicava “una soluzione giusta e negoziata” che potesse garantire “la pace e la convivenza”, e che fermasse immediatamente “l’attacco a Israele”.

In un secondo comunicato, diramato ad un anno di distanza e in pieno svolgimento dell’efferato genocidio della popolazione di Gaza, il presidente dell’ANPI Gianfranco Pagliarulo si esprimeva utilizzando toni simili. Definiva l’attacco di Hamas “la morte della pietà”, “un atto di barbarie” compiuto contro vittime scelte “in quanto israeliane”.

Quella stessa ANPI che difende, giustamente, la memoria della Resistenza armata italiana, oggi si mostra incapace di riconoscere il diritto alla resistenza di un altro popolo sotto occupazione. Il lessico su cui ripiega svuota di senso ogni forma di opposizione radicale.

Tale posizionamento non rappresenta un’eccezione. Negli ultimi due anni – anche e soprattutto in ambienti che si definiscono progressisti – la solidarietà verso la causa palestinese è diventata sempre più condizionata. Sia nel dibattito pubblico che in quello privato, prima di esprimere sostegno molte persone sentono il bisogno di prendere le distanze da quella forma di resistenza palestinese che fa uso della violenza.

“L’immaginario dominante prevede che il colonizzato, se vuole essere ritenuto ‘degno’ del supporto e della compassione, debba essere vittima silenziosa, sofferente ma non pericolosa, capace di ispirare pietà ma non timore”, commenta Donia Raafat, attivista e divulgatrice palestinese. “Il colonizzato che reagisce con forza rompe la narrazione egemonica: smette di essere oggetto passivo e diventa soggetto politico. E questo spaventa, perché destabilizza il mito della superiorità morale e politica dell’Occidente”.

Questa pretesa di docilità da parte di chi subisce violenza coloniale non è nuova. Si è consolidata e radicalizzata nel tempo, alimentata da narrazioni globali che dipingono ogni forma di resistenza non bianca come una minaccia da neutralizzare.

Hamas è stata inserita nella lista delle Foreign Terrorist Organizations stilata dalle autorità statunitensi già nel 1997. Pochi anni dopo, con gli attentati del settembre 2001, si apre la stagione della “guerra al terrore”. Come spiegano Francesca Albanese e Christian Elia nel libro “J’accuse”, è proprio in questo periodo che l’allora primo ministro israeliano Ariel Sharon sfrutta il clima internazionale per dare forma ad una propaganda mediatico-politica che trasforma radicalmente le sembianze della resistenza palestinese. Da lotta contro l’oppressione coloniale, diventa l’ennesima espressione di estremismo islamico da trattare come una “questione di sicurezza”.

Anche l’Unione Europea, custode autoproclamata dei diritti umani, non ha esitato ad aderire a questa linea. Non solo si è rifiutata di isolare Israele e di condannarne apertamente il genocidio, ma ha continuato a legittimare la sua narrazione securitaria, stigmatizzando la resistenza palestinese mentre taceva sulla sistematica distruzione di Gaza. Già nel gennaio del 2024, il Consiglio dell’Unione Europea imponeva infatti sanzioni contro Yahya Sinwar, leader politico di Hamas ritenuto diretto responsabile dell’attacco del 7 ottobre e ucciso il 16 ottobre 2024 durante uno scontro diretto con le forze di occupazione israeliane.

Questa logica di criminalizzazione totale della resistenza palestinese non si ferma ai confini di Gaza o della Cisgiordania, ma si estende anche alla diaspora, con conseguenze che rendono ancora più evidente il disconoscimento della lotta contro l’oppressione coloniale.

Un esempio lampante è quello del prigioniero politico Anan Yaeesh. Residente in Italia dal 2017, il 37enne palestinese ha ottenuto lo status di rifugiato a causa delle torture subite per mano delle autorità israeliane. Da oltre un anno, l’uomo si trova tuttavia rinchiuso nel carcere de L’Aquila con l’accusa di aver finanziato la brigata Tulkarem, gruppo armato attivo in Cisgiordania. Paradossalmente, il fascicolo aperto dalla procura si basa interamente su prove raccolte da quelle stesse autorità israeliane responsabili delle persecuzioni inflitte a Yaeesh. Ancora una volta, le accuse ricadono sotto la categoria “terrorismo”.

Come afferma Donia Raafat, “il modo in cui giudichiamo le popolazioni colonizzate e la selettività con cui supportiamo determinate popolazioni in base ad una gerarchia coloniale, dice più di noi che di loro”. Ed è indicativo di retoriche e schemi neocoloniali mai abbandonati.

Come possiamo quindi invertire la rotta e iniziare ad interpretare la resistenza palestinese violenta non più come un’anomalia da condannare, ma come il gesto umano e politico di chi rifiuta l’annientamento?

Ricontestualizzare, riumanizzare

“Non è la violenza in sé a dover essere sacralizzata, ma il fatto che in certi contesti non esista altro modo per essere ascoltati, per reclamare giustizia, per porre fine a un rapporto disumanizzante”, spiega Donia Raafat.

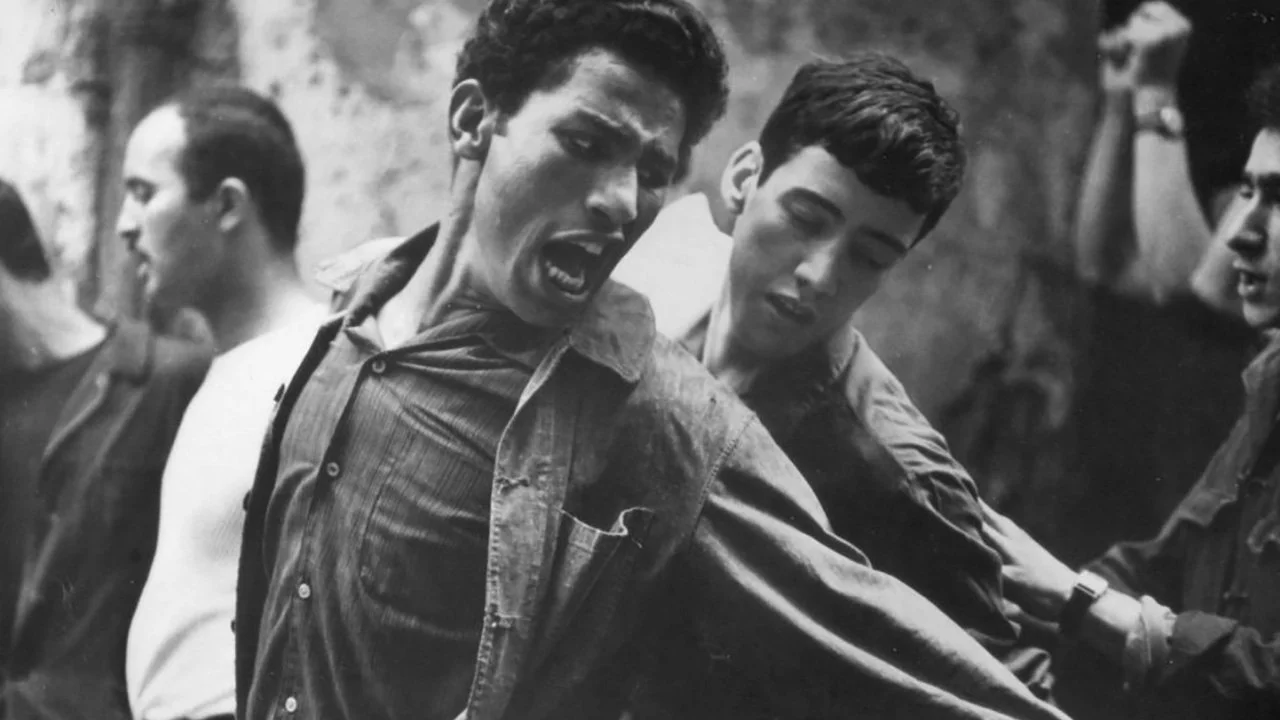

In questo senso, la lotta di liberazione algerina rappresenta un precedente storico che ha molto da insegnare. Iniziata con l’insurrezione del Fronte di Liberazione Nazionale nel 1954, si protrarrà per otto anni fino alla dichiarazione d’indipendenza del 1962. Nell’arco di questo periodo, le tattiche adottate dalla resistenza algerina includono un ampio utilizzo della violenza: bombe e attacchi armati che colpiscono i quartieri europei di Algeri, occupati dai coloni francesi.

Nel 1966, il regista italiano Gillo Pontecorvo realizza il lungometraggio “La Battaglia di Algeri”, che ripercorre gli eventi dal 1954 al 1960. Con meticolosità quasi documentaristica, il film restituisce il doveroso contesto necessario a comprendere pienamente il significato politico delle azioni violente del FLN.

Attraverso gli occhi di Ali Lapointe e di altrә resistenti algerinә, il racconto si muove tra le strette viuzze della Casbah di Algeri, catturando l’essenza di una società intrinsecamente razzista, basata su oppressione, segregazione e disumanizzazione sistematiche. In tale scenario, la violenza agita dal FLN si configura come risposta necessaria a un sistema che non lascia spazio ad alternative.

Non c’è, nel racconto di Pontecorvo, alcuna esaltazione della violenza in sé. Ciò che emerge è la consapevolezza che, in un contesto coloniale, la violenza non è mai un atto isolato, ma sempre una reazione a un’oppressione originaria e strutturale. È il colonialismo a inaugurare la violenza, e ogni atto di resistenza nasce come risposta a questa brutalità di partenza. Lә resistenti vengono così riumanizzatә: non mostrә, non fanaticә, ma uomini e donne che scelgono la lotta perché ogni altra via è stata sistematicamente negata.

Anche quando parliamo di Palestina è quindi fondamentale ricontestualizzare. Come ricorda Donia Raafat, “chiedere ai palestinesi di essere ‘pacifci’ non è una richiesta di pace, ma una richiesta di resa morale. Chiedere ai palestinesi di essere pacifici senza prima porre fine all’occupazione, all’apartheid, alla colonizzazione è una delle posizioni più ipocrite che si possano avere. Il pacifismo, se non è accompagnato da giustizia e fine della dominazione, non è etico”.

Aisha Odeh, un’altra delle protagoniste del documentario “Tell Your Tale, Little Bird”, è una delle militanti arrestate per aver piazzato dell’esplosivo nel supermercato Supersol di Gerusalemme nel 1969. La donna ricorda un frammento di conversazione avuto durante le investigazioni, che si sarebbero concluse con una condanna all’incarcerazione a vita. Ad un ufficiale che le chiede perché il movimento di liberazione palestinese abbia deciso di imbracciare le armi invece di fare ricorso alla diplomazia, Odeh risponde: “Quando siete entrati nel nostro Paese, non avete usato mezzi politici, ma carri armati e armi. È quindi naturale resistere alla vostra presenza con le stesse armi. Inoltre, tutto il vostro sistema statale è fondato sul terrore, quindi non discutiamo nemmeno su ciò che noi stiamo facendo. È nostro diritto resistere per ottenere ciò che ci spetta”.

Nel libro “Decolonizzare la Palestina”, l’antropologo Somdeep Sen fornisce una cornice teorica all’utilizzo della violenza nella lotta di liberazione palestinese.

Sen spiega che una delle caratteristiche principali del colonialismo d’insediamento è la consapevole pretesa che la popolazione indigena non esista. Nel caso del progetto sionista, ciò si è tradotto non solo nella cancellazione fisica dei corpi e degli spazi palestinesi, ma anche in una serie di strategie “minori” orientate all’oblio culturale. Basti pensare, per esempio, all’appropriazione della tradizione culinaria palestinese e alla totale assenza della Palestina e dellә palestinesi nelle mostre museali che celebrano la “guerra d’indipendenza” israeliana.

Date queste premesse, Sen riprende il pensiero di Frantz Fanon per sostenere che la violenza anticoloniale svolge un duplice ruolo: distruzione e creazione.

Hamas è dotata di un potenziale bellico di gran lunga inferiore a quello delle forze di occupazione israeliane, ma il suo sistematico persistere nella lotta armata crea delle crepe nella struttura coloniale. Sfida il dominio sionista e la sua autopercezione di solidità inscalfibile, rendendo il mantenimento dell’occupazione più difficile del previsto. In questo senso, distrugge.

Aspetto forse ancor più importante, la reazione violenta crea anche una coscienza collettiva. In un contesto di costante annichilimento e cancellazione dell’identità indigena, lo sforzo della lotta armata genera dei propri codici, linguaggi ed obiettivi. L’atto di resistenza diventa così un atto di resistenza palestinese, riconoscibile. Nella reazione violenta, la Palestina e lә palestinesi finalmente esistono e sono visibili, a dispetto degli sforzi dei colonizzatori di cancellarne ogni traccia.

Per usare le parole di Rashida Obeida, un’altra delle protagoniste di “Tell Your Tale, Little Bird”, la resistenza armata è un atto di riappropriazione della propria capacità di agire, che apre possibilità di futuro. Obeida ricorda una lettera ricevuta dal compagno Sobhi, che scriveva: “Non dovremmo limitarci a guardare ciò che accade, ma essere coloro che lo fanno accadere. Il nostro ruolo è dentro il processo di cambiamento: non dobbiamo assistere agli eventi, ma esserne parte attiva”.

Decolonizzare la violenza

Decolonizzare la violenza significa quindi smascherare le gerarchie morali e coloniali che stabiliscono chi può esercitare violenza e chi, invece, deve subire in silenzio per essere consideratə “degnә” di solidarietà. Per farlo, occorre innanzitutto mettere in discussione il nostro posizionamento e riconoscere che le richieste di pacifismo e pacificazione sono figlie del privilegio: il privilegio di chi non vive l’occupazione sulla propria pelle.

“Per costruire forme di solidarietà radicale, dobbiamo prima di tutto disimparare il nostro ruolo da spettatori morali e assumere una posizione di responsabilità politica: non siamo neutrali, siamo parte di sistemi globali che producono e sostengono l’oppressione”, conclude Donia Raafat. “Solidarietà radicale significa creare reti di sostegno concreto, amplificare le voci marginalizzate senza censurarle, sostenere il diritto alla resistenza anche quando è scomodo, e soprattutto smettere di chiedere ai popoli oppressi di essere presentabili, educati, non troppo arrabbiati, non troppo radicali. La vera solidarietà non addomestica la rabbia, la onora”.